今年のメールス・フェスティヴァルも例年どおり精霊降臨祭の週末に行われた。昨年同様、本会場のイベントホール、サブ会場の野外ステージ、セッション会場となった学校の中庭、古城近くにある教会などで、約100のコンサート、子供のためのプログラム等盛りだくさんの内容だった。

ただし、ひとつ違ったことがある。テーマとして「Jazzfestival for music / sense-ification / politics / superheroines and: TOGETHERNESS!」と掲げていた。目についたのは politics の文字、これは今までにないことである。プログラム(→リンク)の各ステージの紹介欄にはミュージシャン・プロフィールあるいはプロジェクトの内容紹介の代わりに、カートゥーンとなにやら政治的な小話が書かれていたのだ。スーパー・パワー(=音楽?)を持ったヒーロー/ヒロイン(=出演者)が実在する悪党と闘う。小話には実際に起こった/起こっていることに基づいて書かれており、全体としてナラティブを形作っていた。これは一体なんなのだろう。このフェスティヴァルの出演者全てについての基礎的な情報を知る人なんてほとんどいない筈だ。主催者としての政治的なステイトメントを載せるのは結構だが、観客やジャーナリストも出演者がどのような音楽家なのかまず知りたいと思うのだが…。最初から石ころに躓いた気分だ。

確かに、現在の世界情勢、社会状況に危機感を感じていることは分かる。そしてまた、フェスティヴァル開催も含めた音楽活動全般への影響を案じていることも理解する。メールスに来るようなファンや音楽関係者はリベラルな人が多いと考えられるので、危機感を共有しようということなのだろう。しかし、適切だったとは言いかねる。出演者が「なぜ私の紹介が書かれるべきスペースにこんなことが書かれているの?」「巻き込まれてしまった」と思ったとしても不思議はない。私の知る日本人ミュージシャン全員に不評だった。それよりも、もっと基本的なことをきちんとやってほしいというのが彼女らの本音だろう。なぜなら、何事も後手に回っているのか、人手が足りていないのか、原因は定かではないが、フェスティヴァルなら当然行われるべき出演者のケア、例えば送迎などや基本的なことが疎かになっており、そのような話をさんざん出演者から聞かされたからである。なぜ今年だけそのようなことが頻発したのだろう。歴史と知名度のあるフェスティヴァルではあるまじきことだ。少なくとも出演者によい演奏をしてもらう為にも来年は改善してほしい。

政治との関わりについては、もう随分と昔になるが、イタリアのマエストロ故ジョルジォ・ガスリーニにインタビューをした時に彼が語ったことを記しておこう。

政治への関わり方は、デモに参加するといった直接的な政治行動をとるやり方と、あくまで政治的意識を持つことによってそれに参加するやり方の二通りあると思う。私は旗を振り回すといった行動は好まないが、意識は今生きている時代に対して目覚めさせている。その意識は演奏する音楽のテンションに表れるだろう。

住んでいる国や地域によって状況は異なるにせよ、政治への関わり方はミュージシャン各々が判断すればいいことだ。ドイツ生まれの イスラエルの詩人イェフダ・アミハイが1993年2月に来日した時に行われた「イェフダ・アミハイ 詩の朗読の夕べ」の質疑応答時間で、アイルランド人の質問にアミハイはこう答えた。「わたしは、いわゆる政治的にコミットしている社会参加の詩と、そうでない詩をわけることはしません。どんな詩も政治的です。たとえ、詩を書くために象牙の塔に逃げ込んだとしても、それもひとつの政治態度の表明です。それは「わたしは関心がない」ということで、関心がないということもまた、政治的です」と。彼の言葉に尽きるのだ。(*1)

話を今年のプログラムに戻そう。国としてクローズアップされていたのは日本とナミビアである。確かに、これまでも複数のグループが日本からメールス・フェスティヴァルに出演した年があったが、これほど多様なバンドやミュージシャンが招聘されたことはなかった。

メールスで最初に日本人が演奏したのは50年前に遡る。今でも伝説として語られる山下洋輔トリオ(山下、坂田明、森山威男)で1974年のことだ(*2)。そのきっかけは、1972年の冬に、設立者で初代音楽監督のブーカルト・ヘネンがケルン駅の近くのバーで朝食をとっていた時に、日本から戻ってきたばかりのマンフレッド・ショーフから山下トリオの話を聞かされ、ショーフに山下トリオをフェスティヴァルに呼ぶことを薦められたことにある(*3)。1974年に出演した山下トリオの演奏にノックアウトされた観衆のスタンディング・オベイションは延々と続いたという。その後、1977年にジャズ評論家の故副島輝人がメールスを訪れる。副島がフリージャズ大祭「インスピレーション&パワー」を企画したことを知ったブーカルト・ヘネンは、副島にミュージシャンを紹介するように頼んだ。そして、副島は1979年から2005年までほぼ毎年、メールス・フェスティヴァルに日本人グループを紹介する労を執る(*4)。しかし、ブーカルト・ヘネン引退後は、散発的に日本人が出演することはあったものの以前のような関係性は失われた。現在の音楽監督ティム・イスフォートは、かねてよりブーカルト・ヘネン時代のように日本からもミュージシャンを呼びたいと述べており、2019年には中村としまる、 吉田達也、津山篤、河端一、 ヤセイコレクティブ(斎藤拓郎、中西道彦、松下マサナオ)が日本から出演したが(→リンク)、それ以降はコロナ禍もあって途絶える。

*Pianomobile, photo by Dieker

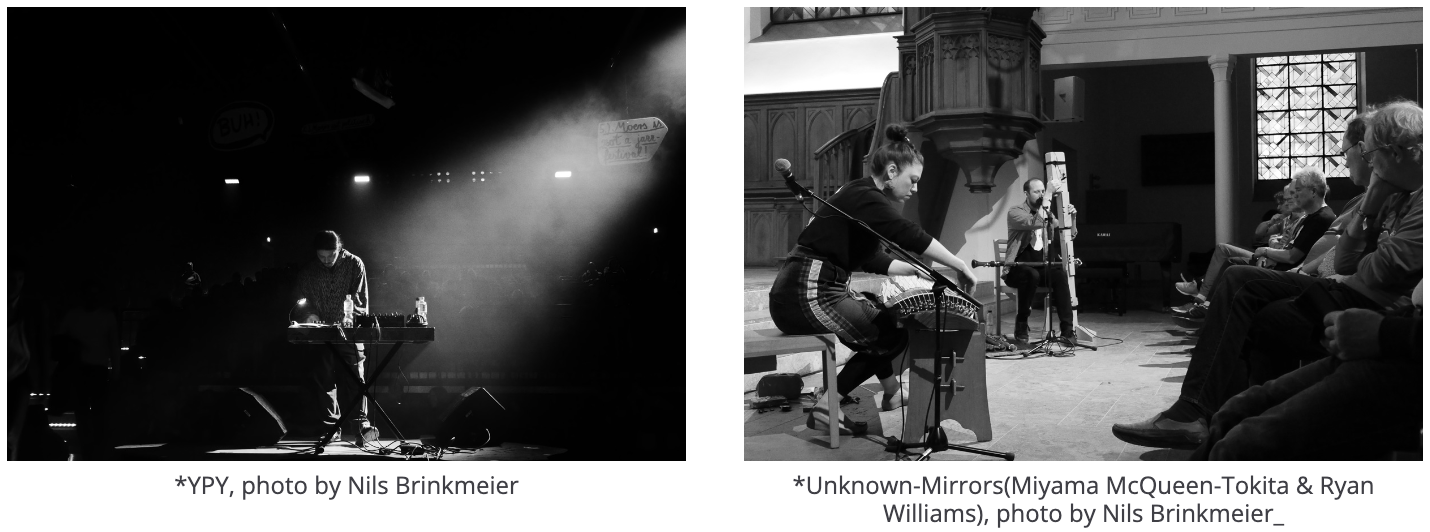

そして今年1月、音楽監督ティム・イスフォートが来日し、JAZZ ART せんがわに視察に来た時には、総合プロデューサーの巻上公一をはじめとして皆が暖かく迎えていた。その視察が今回の日本特集のプログラミングに結びついたことは間違いない。今年のメールス・フェスティヴァルに出演したのは、藤井郷子・東京トリオ[藤井郷子 (p)、須川崇志 (b)、竹村一哲 (ds)]、田村夏樹(tp)。八木美知依 (箏)、纐纈雅代 (sax)、固犬[吉田野乃子 (sax) ヨシガキルイ (g)]、すずえり (electronics, objects)、マクイーン時田 深山 (箏)、大阪を拠点に活動するYPY 日野浩志郎、そして彼が率いるGOATとKAKUHAN[日野浩志郎、中川裕貴]、他にドイツ在住の日本人、齊藤易子 (marimba)、菊地奈緒子 (箏)、奥田梨恵子 (p)、 大城真 (object) 。そのうち、八木、纐纈、吉田、すずえりは今年のJAZZ ART せんがわの出演者であり(→レポート)、藤井と田村もそこに何度も出演している。それを考えれば、JAZZ ART せんがわ関連が約半数を占めていた。メールスではロンドンのCafe OTOとの共同プロジェクトを開始し、今年のフェスティヴァル出演者[ユリア・ブリュッセル Julia Brüssel (vl)、エミリー・ウイットブロッド Emily Wittbrodt (vc)、 ニール・チャールズ Neil Charles (b)、アレクサンダー・ホーキンス Alexander Hawkins (p, synth, sampler)]が、昨年12月に Cafe OTO で演奏するなど、交流を行っている。JAZZ ART せんがわとそのような相互交流が出来ればいいと個人的には思っていたのだが、そうはならなかった。今回の日本人ミュージシャン招聘の顔ぶれを見ればわかる通り、JAZZ ARTせんがわのキュレーションが良かったことは間違いない。ならば、巻上公一も呼んで、JAZZ ART せんがわとの共同プロデュースとして、他国のミュージシャンも含めて交流プログラムとしてセッティングすればよかったと考えるのだが…。「固犬」のように自らのプロジェクトで出演したミュージシャンもいるが、纐纈のようにあちこちのステージに顔を出すだけでは、全て好演はしていたものの公演数も出演者数も飛び抜けて多いメールスの場合は存在感が希薄になりがちだからだ。とりわけ、JAZZ ART せんがわでの「音の十字路 Part3」(本藤美咲、すずえり、坂本弘道)は印象に残るプロジェクトだっただけにもったいない。とはいえ、よくセッション会場でも見かけた吉田やヨシガキ、須川などは、滞在そのものを楽しんでいたようだった。これはセッション会場のインティメイトな雰囲気とキュレートしたヤン・クラーレ(*5)の差配によるところが大きいのだろう。「固犬」はこのフェスティヴァルの名物ともいえる 軽トラックのような車の荷台にアップライトピアノをのせ、その上でミュージシャンが演奏し、街中へと移動するピアノモバイルでも演奏し、それを見た人からヨシガキはギタリストなのにピアノマンと呼ばれていたらしい。

実際のステージはどうだったのか。これだけ規模が大きくなると全体像を見極めるには、2人以上のクローンが必要である。日本特集を中心に観ることが出来た範囲でスライドショーと共に急足で振り返りたい。

日本特集では、ハイパー箏奏者八木美知依が4つの異なるプログラムで出演した。初日は教会でのコンサートで、助演の高橋弘子と共に演奏。一曲目は<Tidepool>、続いて<通り過ぎた道 The Road Not Taken>と<Rouge>、いずれも八木のオリジナル曲だ。教会という場を考えたエレクトリックの用い方もあり、とりわけ2階席で聴いた後半、何度も聞いている<Rouge>も響きが異なるためか新鮮に聞こえたから不思議だ。またひとつ世界が拓けたようだった。2日目の本会場でのステージはジーナ・パーキンスとのデュオ。ジーナ・パーキンスもまたハープ演奏において特殊奏法やエレクトロニクスを用いるなど、表現領域を拡張してきたパイオニアであり、即興演奏家で作曲もする。それぞれバックグラウンドは異なるが、似通った道を通ってきた二人だけに相性がいい。異なる弦/絃が奏でる響きに、万雷の拍手が2人を讃えた。3日目は早い時間の即興セッション、続いて夕方に須川崇志とドイツでは注目株のドラマー、クリスチャン・リリンガーとのトリオで演奏。午後雷雨となったため野外ステージ周辺はぬかるみだらけにも関わらず、かなりの聴衆が集まってきた。本田珠也との「道場」はライヴでも何度か観ているが、ドラマーが変わると展開する世界も違う。手数も引き出しも多いリリンガーと須川との共演は、私的にその日のハイライトだった。ジーナ・パーキンスもまた八木が演奏したのと同じ教会で作曲作品を演奏し、教会の音響効果も相俟って印象的なソロだったことも付け加えておきたい。

ヨーロッパをツアー中の藤井郷子は、3日目に田村夏樹とのデュオ、そして最終日に東京トリオ[藤井、須川崇志 (b)、竹村一哲 (ds)]で出演した。デュオの会場はギムナジウムの講堂、日本の学校の体育館のような殺風景な場所だったが、野外の会場とは違ってサウンドは悪くない。殺風景さが返って音楽への集中力を高めたようで、二人のダイアローグを楽しんだ。東京トリオは野外ステージでの演奏、このトリオは野外向きの音楽ではないので失望感があったものの、細かいニュアンスはともかく、このトリオの持ち味は伝わったと思うし、天気も悪くはなかったので気持ちよく聞けた。演奏したのは新曲ばかりで、<Second Step><Dream a Dream><Summer Day><Aruku>の4曲。メールスの後に行ったパリで録音、いずれCDとしてリリースされるのを楽しみに待つことにしよう。

実はこのフェスティヴァルの幕開けは「固犬」だった。2つの会場でお互いを聞き合いながら演奏、moerslandというバーチャル空間でのみコラボレーションが聴けるという不思議なプロジェクト。残念ながら、乗り継ぎ便のキャンセルでオーバーナイトとなってしまい、当日入りだった為に見逃してしまった。昨年、同様のプロジェクトを見ているがどうもピンとこなかったので、演奏する側としてはどのような体験だったのかいつか話を聞けたらいいなと思っている。この2人はセッション会場が居心地がいいのか、そこでよく見かけたが、「固犬」はセッション会場でも単独で演奏、作曲と即興演奏のはざまで変化するサウンドが固犬としてキャラクターを創造する。ここではヨシガキがドラムを叩く場面も。雷雨で誰もが身動きがとれなくなった時間帯には、急遽ヨシガキのソロが屋内で行われたという。フェスティヴァル側のこういう機転の利かせ方はいい。ちなみにヨシガキは親子2代でこのフェスティヴァルに出演している。ブロッツマン親子以外では聞いたことがなく、とてもレアなケースだ。吉田野乃子は「Sach’ ma nix 」というメールス生まれの作家・キャバレー芸術家のハンス・ディーター・ヒュッシュ Hans Dieter Hüschの生誕100年記念プログラムでも演奏していた。

纐纈雅代は、 ブロッツマン追悼「BRÖZZFRAU」、国籍の異なる4人の女性ミュージシャンによる「…Nix Berauschendes」[纐纈、セシル・ラティルゴ Cecile Lartigau (ondes martenot)、カリーナ・コジェフニコワ Karina Koshevnikova (voc/p)、ブルーナ・カブラル Bruna Cabral (dr)]の他、セッションにも参加、そのいずれでも存在感を見せていた。

すずえりは大城真、齊藤易子、エミリー・ウイットブロッド Emily Wittbrodt との特別プロジェクトで本会場で演奏したが、夜遅い時間だったために断念。他にセッションやギムナジウムの講堂でのソロ・パフォーマスも行っていた。サウンドをビジュアルに変換し、さらにそこからサウンドに戻す自作装置とピアノによるパフォーマンスは、シンプルながらも面白い。せっかくだから、期間中にインスタレーションも行えばよかったのにと思う。ベルリンから来た齊藤易子と菊地奈緒子は、カソリック教会でデュオで演奏した。ここは八木やジーナ・パーキンスが演奏したのとは違う教会で、残響が長い。そのためか、居た場所にもよりけりだろうが、楽器の音色がクリアに聞こえてこない。せっかく今年のドイツジャズ賞を打楽器部門で受賞した彼女の演奏を間近で見る機会だっただけに残念でならない。

昨年亡くなった、サックスの雄ブロッツマンが住んでいたのは同じノルトライン・ヴァストファーレン州のブッパータルでメールスから遠くない。彼がメールス・フェスティヴァルの立ち上げ、そして最初の数年間は運営にも関わっていたことは以前にも書いたとおり(→リンク)。追悼プログラムは当然行われて然るべきだ。出演者はロシアのアレクセイ・クルグロフ、 纐纈雅代(sax)、バート・マリス Bart Maris (tp)、コニー・バウアー (tb)、息子のキャスパー・ブロッツマン (g)、 ケレン・ミルズ Kellen Mills (b)、 レスリー・モク Lesley Mok (ds)、アヒム・クレーマー Achim Krämer (ds) の8人。8人編成というと初期の傑作『マシン・ガン』(FMP → Atavistic) を思い出したが、楽器編成が違う。アンサンブルの響きもよく、各人のソロも持ち味を出していたが、ブロッツマン追悼にしてはもう少し毒が欲しい、というか食い足りない。Cafe OTOでの追悼ブロッツマン企画のラインナップを見ているだけに物足りなかったというのが正直な印象だ。また、日本だけではなくヨーロッパでもブロッツマンとツアーしている八木美知依がこの場にいないのが残念だった。旧東独出身のレジェンド、コニー・バウアーは奥田梨恵子とのデュオでも演奏していた。

メールスでは毎年アフリカの国を取り上げている。今年フィーチャーしていたのはナミビア、歴史的に第一次世界大戦までドイツの植民地だったという南アフリカの隣国だ。ナミビアから作曲家/バリトン歌手エスロン・ヒンドウンドウ Eslon Hindundu への委嘱作品の初演が初日に行われた。ブルーノートからリリースしたアルバム『Modes Of Communication』が高評価を得たことから注目されるようになった南アフリカのピアニスト/作曲家ンドゥドゥゾ・マッカティーニ・トリオのステージではナミビアのホアンシ族の歌い手達を舞台に上げて共に演奏するという場面も。また、ナミビアのヴォーカリスト、アンジェリーナ・タシヤ・アカワAngelina Tashiya Akawa はテレジア・フィリップ Theresla Philopp (sax)、 ロバート・ルカシウ Robert Lucaciu (b) との共演だった。

Cafe OTOとのプロジェクトは前述したとおり、イギリスでの注目株アレクサンダー・ホーキンスも含む4人で出演。また、セッションのキュレートを務めてきているサックス奏者ヤン・クラーレがシャノン・バーネット Shannon Barnett (tb)、シャブナム・パルヴァレシュ Shabnam Parvaresh (cl)、エミリー・ウイットブロッド Emily Wittbrodt (vc)、デイヴィッド・ヘルム David Helm (b)、ブルーナ・カルバル Bruna Cabral (dr) とのKINDというプロジェクトで、齋藤徹の招きで来日したことのあるゼバスチャン・グラムスはフィリップ・ズーベック Philip Zoubek (p)、アーウィン・ディッツナー Erwin Ditzner (dr) とのセットで演奏。この他、シュテファン・シュルツェStefan Schultze のピアノとプレイヤー・ピアノとビジアルによるソロプロジェクト Hyperplexia(→YouTube)は実に興味深く面白かった。

日本からの出演者では、日野浩志郎関連のステージが「カッコイイ」という評判だったことも付け加えておこう。東京では見る機会が滅多にないため、見逃したのが悔やまれる。もうひとつ、マクイーン時田 深山のプロジェクトも時間帯と移動の関係もあって辿りつけなく残念だった。どこかで観る機会があることを期待したい。

最終日の本会場では、エルワン・ケラヴェックの「8 PIPERS FOR PHILIP GLASS」はバグパイプ他管楽器による実験的ミニマル作品の演奏、会場を上手く使用した倍音による音響効果が素晴らしく、全身でそのサウンドに浸ったひと時だった。そしてアート・リンゼイ、その姿を見ることが出来たことに感謝しつつ、帰路についた。

今年のメールス・フェスティヴァルはせっかくの日本特集だったが、クリティカルに書かざる得ないこともあった。しかし、このフェスティヴァルの良さは、熱心な聴衆といい、失われたわけではない。そのスピリットはその地に染み込んでいる。何事も困難な時代にメールス・フェスティヴァルという帆船がどこに向かうのか、順調に航行が続けられることを願いたい。

text & photo (except *) by Kazue Yokoi 横井一江

【注】

*1 『へるめす』第44号、岩波書店、1993年

*2 1974年のメールスでの演奏は『クレイ Cray』(enja records) としてリリースされた。

*3 ブーカルト・ヘネン・インタビュー

https://jazztokyo.org/interviews/post-64495/

*4 『[RE]VISITING MOERS』(Wolke Verlag) に「副島輝人とメールス・フェスティヴァル TerutoSoejima and moers festival」という小文を書いた。(こちらでも読める→リンク、ただし英語のみ)

*5 Interview #240 ヤン・クラーレ Jan Klare(ザ・ドーフ指揮者/サックス奏者)

https://jazztokyo.org/interviews/post-74774/

Link: https://jazztokyo.org/reviews/live-report/post-100300/ (Abgerufen am 05.06.2024 um 13:14)